Édition 2023

Compétition

Le festival met à l’honneur les films documentaires internationaux les plus remarquables en première mondiale, internationale ou française tout en offrant une large visibilité à la production française, en première mondiale.

ALLENSWORTH

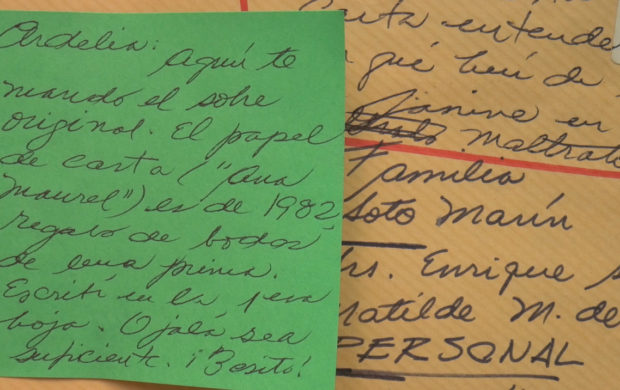

ANA ROSA

BAC À SABLE

LA BASE

BEING IN A PLACE: A PORTRAIT OF MARGARET TAIT

CHIENNE DE ROUGE

CINZAS E NUVENS

CIOMPI

COCONUT HEAD GENERATION

EL CHINERO, UN CERRO FANTASMA

EVENTIDE

LE FILM QUE VOUS ALLEZ VOIR

FORMS OF FORGETTING

THE FUCKEE'S HYMN

GRANDEUR NATURE

I GOT UP AT 8:59 AM OCT. 19 2021

ICI BRAZZA

IF YOU DON'T WATCH THE WAY YOU MOVE

INFINITE DISTANCES

JE NE SAIS PAS OÙ VOUS SEREZ DEMAIN

EL JUICIO

KAISERLING III

LA BONGA

LABERINT SEQUENCES

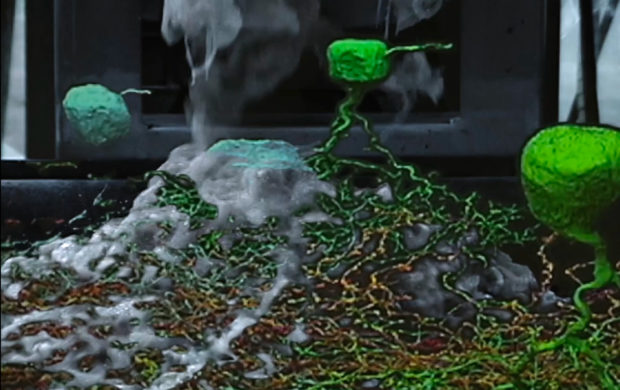

LAST THINGS

MANGOSTEEN

NAVIRE EUROPE

THE NEWEST OLDS

ONLOOKERS

OTRO SOL

PIBLOKTO

SAINTONGE GIRATOIRE

THE SECRET GARDEN

SLAUGHTERHOUSES OF MODERNITY

SOUVENIR D'ATHÈNES

UN CAFÉ ALLONGÉ À DORMIR DEBOUT

UN CŒUR PERDU ET AUTRES RÊVES DE BEYROUTH

UN MENSCH

UP THE RIVER WITH ACID

VOYAGE AU LAC 1ERE PARTIE - À DEMAIN

VOYAGE AU LAC 2E PARTIE - CLAMEURS

VOYAGE AU LAC 3E PARTIE - VERS L'ÎLE

Première fenêtre

Plutôt qu’une sélection de premières œuvres, cette programmation est pensée comme un observatoire de l’ensemble des jeunes pratiques.

Vigie du festival, cette section est programmée par la direction artistique et Clémence Arrivé en collaboration avec un comité de sélection constitué d’étudiantes et d’étudiants.

Projetés d’abord en salle pendant le festival, où les jeunes cinéastes rencontrent le public, ces films sont également montrés en ligne sur une page dédiée du site Mediapart, où les internautes peuvent voter pour leur film préféré.

CAPSULES / PORTRAITS #3

CHÈRE POULE

COEUR DEFENSE

DE QUOI J'AI L'AIR

DI VISI DI PIETRA MEMORIE

MONSTRUO

NOBODY IS COMING

PRUEBAS

QUITTER CHOUCHOU

RAI RAYI

ROMY

THIS IS THE ART I WANT TO DO

WHATREMAINS, GENESIS

Séances spéciales

Soirées d’ouverture et de clôture, avant-premières et premières françaises de films salués dans les plus grands festivals internationaux, chaque jour, ces rendez-vous privilégiés en présence des cinéastes sont autant de moments d’échanges autour de films qui font événement. Mais ces séances spéciales sont aussi des invitations à d’autres expériences : séances d’écoute de pièces radiophoniques, documentaire et fiction, en collaboration avec France Culture, mais aussi séance inclusive en compagnie de personnes handicapées pour se poser la question de l’image de soi et sa réappropriation. Dans le flux du festival où chacun passe de projection en projection, ces séances spéciales proposent également aux spectateurs de choisir d’autres tempos : choisir de revoir en trois fois ou en un après-midi la trilogie House d’Amos Gitaï tandis que le théâtre de la Colline accompagne le spectacle qu’il vient de créer autour de cette même maison ; choisir de découvrir les deux derniers films de Mehran Tamadon comme un ensemble pour mieux en appréhender la démarche ; choisir enfin de rendre hommage à Jean-Louis Comolli en trois mouvements pour se souvenir de l’homme, du penseur et du cinéaste qu’il était.

L'ARGENT, LA LIBERTÉ, UNE HISTOIRE DU FRANC CFA

AU FOND DE LA MINE

BONJOUR MONSIEUR COMOLLI

DE L'AUTRE RIVE

DE SONGES AU SONGE D'UN AUTRE MIROIR

LE FLEUVE N'EST PAS UNE FRONTIÈRE

GENÈSE D'UN REPAS

HOUSE

LA CECILIA

LÀ OÙ DIEU N'EST PAS

MON PIRE ENNEMI

NEWS FROM HOME / NEWS FROM HOUSE

NOTRE CORPS

ORLANDO : MA BIOGRAPHIE POLITIQUE

PARADIS

ROSE VALLAND, HÉROÏNE DE L’OMBRE

THE SOILED DOVES OF TIJUANA

UNE MAISON À JÉRUSALEM

LE VRAI DU FAUX

Front(s) populaire(s)

Depuis 2019 la programmation Front(s) populaire(s) s’attache à la manière dont justement nous habitons le monde, avec la conviction que le cinéma et le festival sont, ensemble, l’espace possible de notre engagement autant que de notre réflexion. Les films rassemblés cette année nous obligent à regarder en face la catastrophe d’une civilisation qui précipite les formes de vie humaine et non-humaine vers l’abîme. Ils nous permettent aussi d’envisager de nouvelles manières de concevoir notre rapport à la vie, nos liens aux autres et à la terre.

Être du côté de l’esprit de la terre c’est à la fois se poser la question de ce qui permet à un milieu vivant de vivre une vie bonne, mais aussi de ce qui le menace, et rend la vie difficile. C’est considérer la nature comme une entité vivante à laquelle l’homme appartient. C’est autour de ces enjeux et de la manière de rendre compte de cette appartenance que nous convierons les cinéastes à partager leur expérience lors d’une table ronde le samedi 1er avril, pour clôre cette programmation.

1 Éditions La Découverte, 2016

ANIMAL MACULA

GEOGRAPHIES OF SOLITUDE

LÀ OÙ L'HERBE EST PLUS VERTE

REJEITO

RIO ROJO

TARA

A TASTE OF WHALE

TES JAMBES NUES

Le Monde, autre / Franssou Prenant

Enfance en Algérie, le premier dépays

Tout a commencé au paradis, avec une enfance algérienne entre 1963 et 1966 parce que les parents de Franssou Prenant ont pris et fait et cause pour l’Algérie nouvelle. La gamine va à la Cinémathèque d’Alger qui vient de s’ouvrir en 1965 et y connaît le choc des films soviétiques. Elle fait sinon les 400 coups avec ses petits copains algérois dans le dédale des ruelles de la casbah.

L’enfance est son démon et son génie, celui du bricolage et des jeux, des joujoux et des utopies, un désœuvrement gai libérant des usages nouveaux, des moyens sans fin en attendant les films. L’enfance est un devenir qui passe à l’intérieur de soi, c’est déjà une schizophrénie. L’enfance est l’émerveillement d’Alice en Algérie, le premier pays de sa carte de géographie – son premier dépays.

Un trépied boiteux et gai pour apprendre à marcher

De retour en France, l’adolescente rencontre le philosophe René Schérer. Il devient un ami pour la vie qui prend soin d’elle lors des grandes journées bariolées de Mai 68. Elle devient l’héroïne du tract libertaire Albertine ou les souvenirs parfumés de Marie-Rose (1972) de Jacques Kébadian, puis entre à l’IDHEC en y faisant ses classes de montage, ouvert à l’expérimentation autogestionnaire.

Un premier film est tourné, une adaptation en pellicule noir et blanc du Masseur noir de Tennessee Williams mais les rushs sont accidentellement détruits. L’enfance de l’art coïncide avec ses ruines, déjà. Le suivant, Paradis perdu (1975), est une ode aux « gazolines » filmées par une émule du Douanier Rousseau. Les copines Marie-France et Hélène Hazéra fichent une pagaille de folie dans la pacotille du sexuel et du colonial, ce cabaret sauvage incluant des numéros de Kébadian et Schérer.

Éros est le premier excentrique et Habibi (1982) renchérit en contemporain de Neige de Juliet Berto. Entre Pigalle et Saint-Lazare, sexe, race et classe font un mélange créole dont la fortune vire au tragique, observés de loin par une mauvaise marraine, la voyante automate d’une fête foraine. Son triptyque offert aux amis « pédés » est boiteux, lui manquera à jamais son premier gai pied, paradis perdu pour de vrai. Marcher c’est claudiquer, un destin de solitude assumée après l’expérience d’Empty Quarter (1985) de Raymond Depardon dont elle est l’actrice et la monteuse contrariée.

Le super-8 pour voir ailleurs si l’on y est

La solitude a besoin d’une lampe pour faire briller son génie, ce sera la pellicule super-8 Kodachrome 40 que Franssou Prenant utilise jusqu’à l’arrêt de sa production par Kodak en 2004. Elle qui est monteuse de formation devient ainsi sa propre opératrice et l’apprentissage sera sauvage.

Elle y trouve une matière raccord avec son hyper-sensibilité, une vitesse et une maniabilité appropriées aux humeurs d’un regard animal, comme aux aguets. La sensation face à ces images est paradoxale : de l’instant pur, des captations à vif plutôt que des captures, choses vues et impressions reçues, des fragments collectés qui relèvent de l’aperçu en convenant à une disposition chiffonnière et vagabonde. L’impression est forte aussi que ces images viennent de loin, qu’elles reviennent d’un temps lointain, plus lointain même que leur datation, des strates qui font des spirales – les tourbillons de l’origine. Le dépaysement est estrangement qu’accentue le différé de la bande-son.

Si Franssou Prenant est schizo, c’est en jouant du hiatus entre le muet (l’image est du côté de l’infans) et le parlant (avec les ambiances raréfiées, la voix au grain inimitable, les écritures pour une littérature de contrebande) et les deux s’accordent en désaccordant les accords à l’unisson.

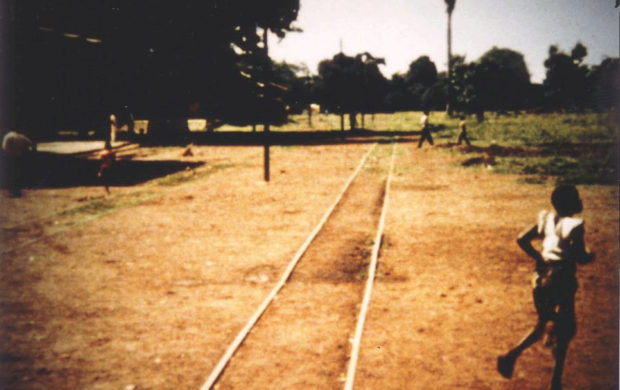

L’Escale de Guinée (1987) est un film de grande solitude (elle l’a tourné seule pendant six mois, munie d’une petite caméra qui n’enregistre pas le son), une bouteille à la mer ayant réchappé à plus d’un engloutissement (utopies de Mai et feux déjà lointains du grand cinéma moderne). Le poème en prose d’une étrangeté à soi jamais mieux sentie qu’à Conakry où l’on passe sans être cornaqué.

Avec Paris, mon petit corps est bien las de ce grand monde (1999), « je est un autre » est le sésame rimbaldien d’un jeu renouvelé pour autant que l’identité est ce dont il faut se jouer. Franssou Prenant s’en amuse d’emblée en se scindant entre Lunettes et Myope. L’image est duelle en étant l’enjeu des joutes de la pensée qui lutte toujours d’abord contre elle-même. On est à soi-même son propre démon et le génie consiste à faire un jeu d’enfants de la dianoia de Platon. Les histoires sont des bribes entremêlées qui font entendre le « bruit du temps » (Ossip Mandelstam), hic et nunc et fissa. Ce film qui décentre Paris en en faisant la lointaine banlieue de grandes régions africaines est incompris comme on n’a longtemps rien compris à Jean Vigo, aimé comme Godard et Pasolini.

L’ailleurs sauve alors des confinements de l’ici. Sous le ciel lumineux de son pays natal (2001) est un film de l’exil filé dans le tressage des voix de trois Ariane libanaises réchappées des gravats de Beyrouth ravagé. Ponts et balustrades, rigoles et ruelles sont jetés par-dessus les ruines monumentales d’une guerre civile dont les creux accueillent en muet la dévastation du pays aimé, l’Algérie. La flâneuse aime flirter avec les seuils ouvrant dans les plans les plaies béantes du pays abandonné, ce paradis perdu qui vous habite en vous rappelant au destin de votre étrangeté. L’étrangèreté se poursuit avec Reviens et prends moi (2004), triple déclaration d’amour (au poète Constantin Cavafy, à l’amoureux laissé à Alger et à la Syrie). Éros reste un va-nu-pieds excentrique.

Après 2004, le super-8 c’est fini, une blessure faite à la pratique et la sensibilité mais l’archive accumulée et numérisée reviendra ponctuer les films tournés d’abord en DV puis en HD. Le portrait offert à l’ami philosophe, Le Jeu de l’oie du professeur Poilibus (2007), en prend acte. Dans ce film au long cours, l’amitié nourrie pour René Schérer se joue dans la compagnie d’autres amis. Une vie d’hospitalité déployée dans la construction d’espaces de liberté fidèles aux harmoniques affinitaires, à l’attraction passionnée et à la libre association développées par Charles Fourier. Comme un phalanstère blotti dans un coin des Cévennes. Une enfance majeure, risques socratiques compris.

Dans l’intervalle, Franssou Prenant bosse au montage des films des autres parce que les siens qui sont sa vie parallèle ne la font pas manger, ceux de Jacques Kébadian, Abdenour Zahzah et Romain Goupil. Une autre vie parallèle se joue à Alger retrouvé, vie romanesque et durassienne puisque Franssou Prenant est entre-temps devenue l’épouse de l’ambassadeur de Madagascar à Alger.

Un deux trois retours en Algérie, volutes et fumées

Entre 2012 et 2022, Franssou Prenant revient avec un grand triptyque algérien, une lente remontée dans le temps d’avant l’enfance où le bonheur est une île n’émergeant que d’un océan de douleurs.

Avec I’m too sexy for my body, my bo-ody tourné en 2009, le second « Panaf » d’Alger est une fête des corps, une danse qui fait éclater dans Alger la blanche des girandoles africaines. Dionysos est noir en bousculant un puritanisme hérité de l’islamisme. Le mutisme est éloquent (on n’y parle plus de politique anti-impérialiste comme à l’époque de la première édition mythique de 1969) mais la joie demeure malgré tout, malgré l’absence de l’aimé dont la mort est un autre noir – un trou. La parole revient en force dans Bienvenue à Madagascar (2015), un immense fleuve de conversations à vingt voix et plus qui font écumer plus d’un demi-siècle de guerres algériennes dans l’huis des plans montés comme des battements de paupières. Une petite île y est offerte à la jeunesse algéroise, un jardin et son gardien revenu d’une nouvelle de Rachid Mimouni décédé en exil à Paris en 1995.

De la conquête (2022) accomplit un geste de régression historique dont la charge critique est considérable. Le peuple algérien vit, certains vaquant à leurs occupations, d’autres rassemblés pour une fantasia dédiée à l’émir Abdelkader. Les Algériens vivent, ils survivent aussi. Ils ne cessent pas de survivre aux paroles de mort prononcées bien avant leur naissance quand, entre 1830 et 1848, de grands esprits républicains et libéraux appellent à l’enfumade des autochtones, Tocqueville et Hugo.

Un spectre hante la société française, celui du colonialisme. Ses mauvais sorts sont dépaysés par une Ariel d’un autre temps dont l’enfance majeure fait souffler des vents d’ailleurs, hic et nunc et fissa.

S.C.

Saad Chakali est un collaborateur régulier d’Éclipses et du Rayon Vert, et l’un des deux animateurs du site Des Nouvelles du Front cinématographique. Il est l’auteur de trois ouvrages publiés aux éditions L’Harmattan : Jean-Luc Godard dans la relève des archives du mal en 2017, Humanité restante. Penser l’événement avec la série The Leftovers avec Alexia Roux en 2018 et, en 2021 Masques blancs, peau noire. Les visages de Watchmen de Damon Lindelof.

BIENVENUE À MADAGASCAR

DE LA CONQUÊTE

L’ESCALE DE GUINÉE

HABIBI

I AM TOO SEXY FOR MY BODY, FOR MY BO-ODY

LE JEU DE L’OIE DU PROFESSEUR POILIBUS

PARADIS PERDU

PARIS, MON PETIT CORPS EST BIEN LAS DE CE GRAND MONDE

REVIENS ET PRENDS-MOI

SOUS LE CIEL LUMINEUX DE SON PAYS NATAL

Le Monde, autre / Olivier Zabat

Et l’entendement est justement ce qui fait question: qu’entendent-ils du monde, Mirek et Yves, quelle expérience en font-ils, dans leur vie comme dans ce cadre sobre et attentif où Zabat les installe, les regarde et, longuement, les écoute ? Qu’entend du monde quelqu’un dont les gestes, parce qu’il fait profession de démineur, sont frôlés chaque jour par la possibilité du néant (Miguel et les Mines, 1/3 des yeux) ? Qu’entend celui qui, précisément, n’en finit plus d’entendre, n’en peut plus d’entendre, parce qu’il est un « entendeur de voix » (Arguments), ou que sa sensibilité et sa foi l’ont convaincu qu’il est cerné par le murmure des morts (Fading) ? Pas plus qu’Yves n’était un essai sur l’autisme, Arguments ne cherche à documenter la psychose, et il est significatif que le film se soit un temps appelé Percepts. Rien d’autre en effet n’intéresse les films d’Olivier Zabat que d’envisager ce point de contact par où le personnage perçoit le monde, dans la violence mate d’un coup de poing (on croise ici beaucoup de boxeurs, lutteurs, combattants de toutes sortes) ou sur la lisière floue d’un continent invisible (fantômes, « voix »).

Quelques motifs, ici et là, ne manquent pas de figurer l’intensité de ce point de contact. Dans Arguments, un plan limpide saisit le reflet d’un entendeur de voix sur une vitre de son appartement, par où il regarde et décrit le monde extérieur : la silhouette des arbres à l’horizon, le ballet lumineux des voitures au crépuscule, et puis, dissociant doucement sa perception de celle de spectateur, le son des voix qui le harcèlent et qu’il est seul à entendre, ces voix qui sont « sous la surface », comme le dira plus tard un autre protagoniste frappé du même mal. Dans Yves, c’est l’idée admirable de la buée qui fait écran aux toutes premières scènes, résumant le mystère de la perception brouillée du personnage autant que le flou déposé par son handicap sur l’entendement du spectateur. Et bien sûr, image significative entre toutes, chirurgicale littéralement, dans 1/3 des yeux: la structure d’un œil – fragile membrane, fenêtre ouverte et écran tout à la fois.

Cet écran sans cesse retrouvé ne manque pas de faire signe vers le cinéma lui-même, et d’encourager, face à la trame souvent énigmatique des films, des lectures purement conceptuelles. Ce serait pourtant, sinon faire tout à fait fausse route, du moins passer à côté de l’essentiel. D’abord parce que les films d’Olivier Zabat, requis avant tout par l’attention qu’ils offrent à leurs protagonistes, ne relèvent pas à proprement parler d’un cinéma à « dispositif », pas plus qu’ils ne cherchent à dissiper dans l’expérimentation formelle le mystère de leurs sujets. Le malentendu ici est nourri par la place singulière qu’occupe le cinéaste, dont les films, honteusement peu montrés en salles, ont occupé plus d’une fois les galeries d’art. Leur nature fragmentaire s’y prête, qui autorise à y prélever des segments autonomes. L’essentiel tient pourtant dans le raccord entre ces segments: de même que l’investigation est tendue vers le point de rencontre entre les protagonistes et leur environnement, l’effet produit par les films tient pour une part essentielle à ces articulations volontiers sibyllines qui font passer sans préavis de la parole d’un boxeur à celle d’une amatrice de puzzle (Miguel et les mines), d’une conférence sur le langage à un combat de boxe (1/3 des yeux), d’un mariage à l’église à une course clandestine de motos (Fading).

Cet aspect modulaire, plus (1/3 des yeux) ou moins (Arguments) marqué selon les films, est pour beaucoup dans la sensibilité très particulière, assez paradoxale, des films de Zabat. Voilà un cinéma cramponné au réel avec des manières un peu frustes, un peu art pauvre, limite renfrogné, fasciné par les abîmes et par la force, enclin à filmer surtout les hommes (surtout le prolétariat, des hommes à grosses mains, bouffies par l’usine et la boxe), et néanmoins étrangement doux, toujours aimant, obsédé par l’invisible, tout à fait poète – proche par cette contradiction de l’oeuvre d’un cinéaste, Werner Herzog, dont Zabat revendique naturellement l’influence.

La poésie, ici, revient presque entièrement au montage. Car les branchements indus entre ces blocs de réel font de discrètes étincelles, d’insensibles courts-circuits, qui creusent souterrainement de nouvelles galeries pour l’entendement. Les séquences des films de Zabat se côtoient comme des îles dérivantes, ou un nuage d’atomes, à partir desquels la sensibilité du spectateur est invitée à former des agencements. Mais si la participation du spectateur est requise, le montage auquel les films le confrontent n’en répond pas moins à des règles de compositions minutieuses, et à un souci d’équilibre dont témoigne l’habitude notoire qu’a le cinéaste de remonter ses films une fois passée leur première projection, retranchant un bloc ici, ajoutant une séquence là – la scène inaugurale de mariage dans Fading, qui a fleuri sur le montage entre une première présentation au festival de Venise et une deuxième au festival de Belfort. Manières de sculpteur obsessionnel (ou de peintre, après tout : Bonnard qui venait retoucher ses toiles jusque dans les musées), pétrissant jusqu’à l’usure son matériau brut pour y trouver le chemin de l’invisible.

Ce chemin, toujours imprévisible, jamais désigné franchement par la forme, fait le prix des films de Zabat, dont l’émotion inattendue surgit toujours comme un vertige. Il est saisissant qu’un film comme Arguments parvienne, sans le moindre coup de force esthétique, à accompagner si loin la perception proprement fantastique des entendeurs de voix. Il aura suffi pour cela (mais bien sûr cette simplicité n’est qu’apparente) que le film s’absorbe entièrement dans la description qu’ils en font, jusqu’à y trouver les règles de sa mise en scène. Car le « cinéma », ici, ne surgit jamais comme un supplément d’âme: c’est toujours à la parole des protagonistes qu’il revient de dessiner et théâtraliser l’espace.

Fading, à ce titre, promet une expérience sans égal, puisant dans une unique condition (la confiance et l’amitié bouleversantes liant le film à ses personnages) les ressources nécessaires pour rejoindre, de l’autre côté du pont, les fantômes. Au fond des sous-sol ténébreux où Marco et Verlisier font leurs rondes de gardiens de nuit dans un hospice psychiatrique, les deux jeunes hommes sont convaincus d’avoir discerné une présence, quelque spectre hostile reconnu dans une vague brillance ou un lointain murmure. Sollicité par eux pour capter avec sa caméra l’empreinte de ces apparitions, Zabat les invite en retour à rejouer, dans ces mêmes sous-sols, l’effroi de leur découverte. À la croyance fiévreuse et enfantine de ces deux personnages, répond ici un acte de foi symétrique qui est celui du film, résolu à épouser ces perceptions anxieuses pour redessiner à partir d’elles l’expérience des décors prosaïques où, tels des héros de conte, Marco et Verlisier cheminent pour nous. Fiction dans un documentaire, documentaire dans une fiction, peu importe, tout comme il importe peu que le spectateur voie ou non les fantômes qui terrifient ces deux personnages merveilleux: dans l’agencement inouï que lui propose le film, il aura traqué le réel jusque dans des gouffres dont peu de films savent trouver la voie.

J. M.

(1)- http://www.elumiere.net/exclusivo_web/bafici11/bafici11_07.php

Jérôme Momcilovic est sélectionneur pour la compétition de Cinéma du réel. Il est l’auteur de Prodiges d’Arnold Schwarzenegger, Chantal Akerman, Dieu se reposa mais pas nous, et Maurice Pialat, la Main, les Yeux (tous trois aux éditions Capricci).

1/3 DES YEUX

L'AGRESSION

ARGUMENTS

LE BRUIT

CE QUE DIT MA MÈRE

FADING

LA FEMME EST SENTIMENTALE

KIDDING

MIGUEL ET LES MINES

LES MOTS DE LA PLUIE

NE ME TOUCHE PAS

PERSPECTIVES DU SOUS-SOL

SILENT MINUTES

YVES

ZONA OESTE

Le Monde, autre / Jean-Pierre Gorin

Près de vingt ans plus tard, soit une génération, il nous a semblé opportun et peut-être même nécessaire d’inviter Jean-Pierre Gorin et avec lui de s’exercer une nouvelle fois à regarder le monde et le cinéma … autrement. Autrement, telle que s’énonçait la démarche du groupe Dziga Vertov.

Au lendemain de Mai 68, Jean-Pierre Gorin, militant aux Jeunesses communistes marxistes léninistes rentre en cinéma plutôt qu’en politique et rejoint Jean-Luc Godard ; ensemble ils créent un collectif – le groupe Dziga Vertov – qui se donne comme objectif de « réaliser politiquement des films politiques ». Groupe qui se distingue d’autres collectifs politiques, nombreux à l’époque (le groupe Medvedkine, L’ARC, Cinélutte, etc), par une pratique cinématographique que l’on qualifierait de cinéma d’essai plutôt que de cinéma militant. Dans chaque film, il s’agit de remettre en cause le cinéma comme système et comme récit – et de donner à voir cette remise en cause. Pour le groupe Dziga Vertov, le cinéma, tâche secondaire mais activité principale, est une machine à élaborer des questions.

Entre 1969 et 1974, six films vont être réalisés – et de nombreux projets amorcés, non aboutis. Le plus connu, qui sera le dernier, Tout va bien avec Jane Fonda et Yves Montand, est signé Godard-Gorin et produit par le jeune producteur Jean-Pierre Rassam.

Contre la tyrannie du narratif, ce sont des films rageurs, radicaux, décapants et finalement burlesques. De manière emblématique, c’est Vladimir et Rosa, le film sans doute le plus maoïsto-burlesque de tous les temps que Jean-Pierre Gorin a choisi de montrer aujourd’hui et à propos duquel il écrivait en 2004 : la juxtaposition de voix stridentes, le « non-jeu » exécrable des acteurs, les parodies « révolutionnaires » plus bêtes les unes que les autres anticipent le meilleur du punk et du hip hop. Dans ce film où Gorin et Godard jouent aux idiots, et où le plaisir subversif de la comédie vient perturber le goût pour la théorie, c’est la farce qui a vertu révolutionnaire, dans une tentative grinçante de retourner le spectacle contre le pouvoir.

C’est dans cet esprit que Jean-Pierre Gorin nous propose de revenir sur l’ensemble des films du groupe Dziga Vertov : Ces films ont été vus par trois personnes dont deux enthousiastes… Une visite guidée du groupe Dziga Vertov, le titre de sa conférence n’est pas qu’une coquetterie, il souligne la confidentialité de la diffusion de ces films. Montrés en marge du cinéma commercial, ils étaient rejetés par les militants gauchistes de tous bords, exceptée une poignée d’aficionados, principalement aux Etats-Unis (cf. le témoignage de Jean Paul Fargier dans le numéro des Cahiers du cinéma d’octobre 2022). Rejetés tout autant par l’industrie du cinéma et la critique majoritaire, dans un grand mépris pour la démarche du groupe qui le leur rendait bien. Rejetés parfois par Gorin et Godard eux-mêmes qui avouaient le ratage, mais aussi la contradiction, voire l’impasse dans laquelle leur exigence à la fois politique et cinématographique les avaient menés. Sans reconnaissance ou presque, les films étaient privés de visibilité par leur système de production même : les télévisions ou les distributeurs (italiens, allemands, américains) qui les commandaient, attirés par le seul et prestigieux nom de Godard, refusaient au vu du résultat final d’en assumer la diffusion, tout en en conservant les droits d’exploitation. Exception faite de Tout va bien qui bénéficiera d’une sortie en salle, les films n’ont, à l’époque, pas été vus. Aujourd’hui Gaumont est propriétaire de leurs droits d’exploitation.

C’est à l’invitation de Manny Farber, peintre et critique de cinéma, que Jean-Pierre Gorin rejoint les États Unis en 1975 pour enseigner le cinéma à l’université de San Diego, où il vit toujours aujourd’hui.

Entre 1978 et 1992 Jean Pierre Gorin réalise trois films communément désignés comme sa trilogie californienne.

Ces trois films ont ceci en commun d’expérimenter les manières de faire communauté, chacune étant d’abord caractérisée par sa langue : celle que Poto et Cabengo inventent pour communiquer entre elles, celle, imagée et codée du gang de My crasy life, celle des spécialistes fondus de train miniatures de Routine Pleasure… avec, à chaque fois, le désir d’en être, le désir des personnages mais surtout celui de Gorin lui-même. D’en être, de ce duo de jumelles qu’il tente désespérément de contenir dans son cadre, d’en être, de ce gang de Samoans qu’il accompagne en villégiature à Hawaï, d’en être, de ce club de vieux américains qui tous les mardis tiennent dans leur hangar tout le territoire de l’Amérique sous leurs yeux.

Jean-Pierre Gorin cinéaste n’est pas dupe du désir d’en être de son double, Gorin narrateur, il le regarde avec une distance à la fois bienveillante et moqueuse se débrouiller pour exister dans l’espace du film. À chaque fois cet espace est un espace de rencontre, un terrain de jeu et le territoire de l’enfance. À tout le moins le lieu possible d’un état de vacance partagé avec les deux jumelles qui s’amusent d’être ainsi l’objet de tant d’attention, avec les gangsters qui loin de leur quartier abandonnent leur posture violente pour un peu de légèreté retrouvée, avec ces vieux enfants studieux qui jouent aux trains électriques, et à la grande épopée américaine.

Cet état de vacance c’est aussi pour le cinéaste accepter de ne pas tout à fait maîtriser son sujet ou plutôt jouer à se laisser déborder par celui-ci… manière sans doute de poursuivre la tentative d’enrayement de la machine mise en scène, d’être là certes mais en y étant autrement, dans un certain détachement, celui-là même qui faisait dire au groupe Dziga Vertov : cinéma tâche secondaire mais activité principale.

Ne retrouvons-nous pas d’ailleurs dans ces films américains cette même candeur qui veut ouvrir les yeux et montrer le monde, que l’on perçoit dans les films du groupe Dziga Vertov ? Et surtout cette même croyance et ce même attachement au cinéma des origines, comme en témoigne le choix de Gorin pour sa carte blanche. Deux films en regard à Poto et Cabengo : En rachâchant de Danièle Huillet et Jean-Marie Straub et Gosses de Tokyo de Ozu, et deux films sur le mythe de l’Amérique : Cœur d’Apache (1912) de Griffith et Brumes (1935) de Hawks. Ce mythe dont Routine Pleasures et My Crasy Life proposaient d’ultimes incarnations.

Catherine Bizern

BRUMES

CŒUR D'APACHE

EN RACHÂCHANT

GOSSES DE TOKYO

MY CRASY LIFE

POTO ET CABENGO

ROUTINE PLEASURES

VLADIMIR ET ROSA

Le Monde, autre / 12 autres regards

Antoine D’Agata

Pierre Creton

Amit Dutta

Gala Hernández López

Sharon Lockhart

Luis López Carrasco

Raya Martin

Ben Rivers et Ben Russell

Fern Silva

Total Refusal

Apichatpong Weerasethakul

A SHORT FILM ABOUT THE INDIO NACIONAL

A SPELL TO WARD OFF THE DARKNESS

ATLAS

LA CABANE DE DIEU

EL FUTURO

HARDLY WORKING

LE HORLA

HOUSE OF LOVE

LUNCH BREAK

LA MÉCANIQUE DES FLUIDES

MEKONG HOTEL

NAINSUKH

RIDE LIKE LIGHTNING, CRASH LIKE THUNDER

ROCK BOTTOM RISER

L'Aventure Varan Vietnam / Introduction

POINT DE DÉPART

L'Aventure Varan Vietnam / Les films d'atelier

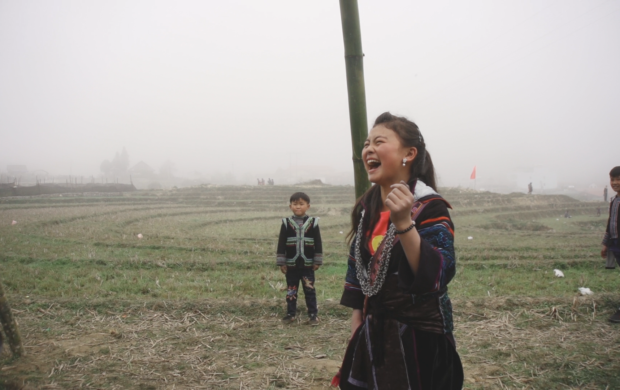

Avec les Ateliers Varan, ces étudiants en cinéma et ces réalisateurs, dont certains travaillaient, et travaillent encore avec la télévision publique, expérimentent pour la première fois le cinéma direct et surtout le son synchrone. Ils plongent, caméra numérique en main, dans une société ouverte au capitalisme depuis peu et qui se transforme à toute vitesse, avec la volonté de donner la parole à des individus, des populations, des groupes ethniques invisibilisés de la société vietnamienne.

– Ateliers à Hanoï (2004, 2006, 2009, 2014)

– Atelier à Hô Chi Minh Ville (2005)

– Ateliers à Da Nang (2010, 2011)

– Atelier dans le Mékong (2020)

À QUI APPARTIENT LA TERRE

LES APPRENTIS

LA CANNE MAGIQUE

DANS LE QUARTIER DE TANH CÔNGH, IL Y A LE VILLAGE DE TANH CÔNGH

DANS LE SENS DU COURANT

EN AVAL DU MEKONG

GRAND-PÈRE ET PETIT-FILS

HIÊN MON AMIE

LUNE SUR LA BRIQUETERIE

MON IMMEUBLE

LA NATTE DE MADAME BUA

LE PASSEUR DES ÂMES

POUSSIÈRES

RÊVES D'OUVRIÈRES

SI LOIN, SI PROCHE, LA FORÊT DES ANCÊTRES

UN NID DOUILLET

L'Aventure Varan Vietnam / Les productions Varan Vietnam

En 2012, certains des stagiaires créent leur propre société de production Varan Vietnam et en 2016, leurs propres ateliers de formation. De cette dynamique sont issus plusieurs films qui ont fait le tour des festivals dont le dernier d’entre eux, Children of the Mist de HÀ LỆ Diễm, Prix Clarens du documentaire humaniste Cinéma du réel 2022.

CHILDREN OF THE MIST

LE DERNIER VOYAGE DE MADAME PHUNG

FINDING PHONG

POMELO

L'Aventure Varan Vietnam / Tables rondes

Festival parlé

En partenariat avec le programme doctoral SACRe de l’Université PSL et la Maison de la Poésie

L’ÉVÉNEMENT

CE QUI NOUS ARRIVE. CE QUI NOUS MEUT

« Rien ne distingue les événements des autres moments : ce n’est que plus tard qu’ils se font reconnaître, à leurs cicatrices. » On pourrait commencer par là, en jouant sur les mots d’une phrase de La Jetée de Chris Marker, pour énoncer un premier paradoxe de l’événement : sa temporalité embrouillée. Car dans l’hyper-présent médiatique ou dans la durée historique, l’événement constitue d’abord une anomalie temporelle, césure brisant le continuum de l’histoire et reconfiguration du passé et de l’avenir à la mesure du présent. L’événement se laisse-t-il seulement saisir dans un regard rétrospectif, à partir des traces ou blessures qu’il a laissées ? Ou bien peut-on en dresser la chronique au présent ? Mais cette narration n’entraîne-t-elle pas alors le problème du découpage du réel : où commencer ? Où s’arrêter ?

Deuxième paradoxe, l’avènement de l’événement. La phrase de Marker suggère que les événements ne diffèrent pas en apparence des moments ordinaires, rejoignant ainsi la pensée de Gilles Deleuze qui, lui, écrivait : « L’événement n’est pas ce qui arrive (accident), il est dans ce qui arrive le pur exprimé qui nous fait signe et nous attend. » Il n’appartient pas à l’ordre des faits mais à celui des devenirs, moins épiphanie et rupture que pliure et recomposition du sens. Peut-être alors ne faudrait-il pas opérer de distinction entre des types d’événements, grands et petits, extraordinaires ou banals, mais entre ce qui nous arrive et ce qui nous meut, autrement dit entre la violence de l’irruption d’un réel qui interrompt le cours de notre existence, et la reconfiguration du champ de la mémoire et de celui du possible par de nouveaux principes d’intelligibilité.

Troisième paradoxe : l’événement, comme évidence et/mais comme fracture du sens, nous saisit en même temps qu’il nous échappe. Comment le représenter sans le travestir ? Le raconter sans le commémorer ? Face à l’événement, les approches documentaires déploient autant d’outils que de questions : enquêtes et récits, immersion et reenactment, sont quelques-unes de ces opérations qui cherchent à en cerner les contours. Comment artistes et chercheurs interprètent-ils l’événement ? Comment le reconnaissent-ils ? Selon quel travail de resignification lui assignent-ils une lisibilité ? Et plus encore, comment la forme documentaire peut-elle en elle-même instaurer un mode événementiel, c’est-à-dire reconfigurer notre expérience du sens commun, opposer à l’ordre des choses une logique du désordre ?

Voilà quelques-uns des enjeux qui occuperont les participants de cette quatrième édition du festival parlé.

Journée Réel Université

La Journée Réel Université est l’occasion pour les étudiants en Cinéma et leurs enseignants, qu’ils soient en école d’art ou à l’université, en master pratique ou théorique, de s’interroger sur la pratique documentaire, la formation à cette pratique et l’espace de recherche qu’elle constitue.

La deuxième Journée Réel Université a eu lieu le lundi 27 mars 2023.

Elle était réservée aux détenteurs du Pass étudiant.

Programme :

9h30-12h30 : Table ronde « Qui je suis pour filmer qui ?»

13h : Déjeuner de rencontre entre enseignants et chercheurs des différentes universités présentes (sur inscription)

16h : Masterclass du réalisateur Olivier Zabat, animée par Caroline Zéau

18h30 : Apéro pro rassemblant tous les étudiants présents sur le festival

Restitution d'atelier